Quelle société serait susceptible de nous faire basculer d’une démocratie oligarchique (selon les termes de J. Rancière) dans une démocratie réelle? Peut-on définir les contours et les tendances d’une telle société vouée à établir une véritable équité?

En sciences sociales, une société désigne un ensemble de personnes qui partagent des normes, des comportements et une culture, et qui interagissent en coopération pour former des groupes sociaux ou une communauté. De cette définition on peut contester le terme de coopération, comme Bourdieu l’avait fait en son temps, en indiquant que la société se définit en grande partie (et contre l’idée de coopération librement consentie) à partir de rapports de force inconscients de la pratique sociale (habitus).

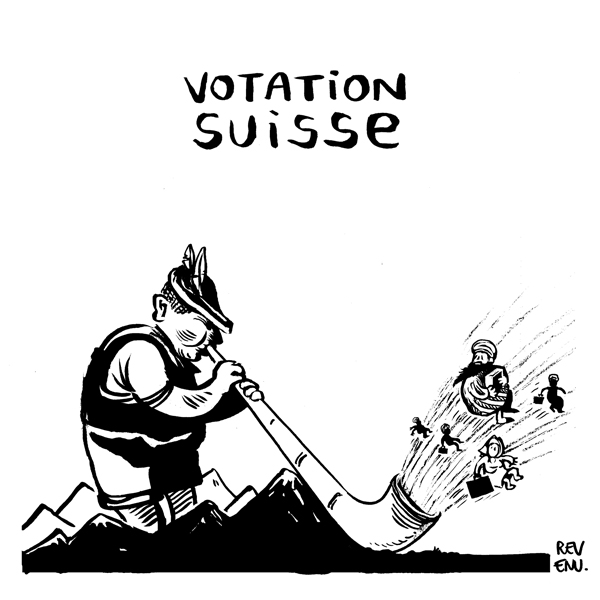

Lorsque ces rapports de force atteignent la surface consciente de la société, on assiste à l’émancipation de populations jusque-là stigmatisées (personnes racisées, mouvement des femmes, des communautés homosexuelles, etc.). Pourtant, des rapports de force socio-économique continuent d’irriguer largement nos sociétés. Ce rapport de domination opposé à l’instauration d’une société plus horizontale ne serait-il pas l’ultime forteresse à démanteler?

L’éthique de la non-puissance

La non-puissance ou « la capacité de faire et le choix de ne pas faire » s’applique à tous les domaines de la société et en particulier à la technique dont l’inéluctable « progrès » a été remis en cause par plusieurs penseurs dont Bernard Charbonneau. Celui-ci évoque ainsi les agriculteurs qui s’endettent pour « acquérir des machines, dont le maître est aussi l’esclave: ces engins faits pour aider le paysan servent tout autant à le détruire et en même temps le paysage. Le travail se fait plus vite, mais comme il produit davantage, l’agriculteur se retrouve au même point, sans l’intérêt au travail que représente le sens du geste bien fait. Ainsi l’exploitant est-il également l’exploité. Au bout du compte, pour le paysan, se moderniser, comme on l’entend aujourd’hui, n’a qu’un sens: se suicider ».[1]

L’éthique de la non-puissance s’applique encore aux moyens de transformation de la société. Le pouvoir n’est pas une fin en soit, ni une rente pour des politiciens professionnels. Dans ces combats de transformation nous dit Jacques Ellul, « la fin est déjà compromise quand les moyens ne sont pas justes. » Autrement dit, une révolution verticale, ne saurait accoucher d’une société horizontale. Révolution entendu au sens que lui a donné A. Krivine : « La révolution ça n’est pas pendre un curé, un CRS et un patron à chaque arbre, c’est changer complètement le fonctionnement de la société pour répondre aux besoins des gens et non pas pour la concurrence et le profit »[2].

On le comprend donc, l’éthique de la non-puissance nous enjoint de retrouver le sens des limites, de la mesure, de l’équité contre le développement insensé du pouvoir sur nos semblables et la nature.

Une société conviviale

Selon Illich, « une société conviviale est une société qui donne à l’homme la possibilité d’exercer l’action la plus autonome et la plus créative, à l’aide d’outils moins contrôlables par autrui. La productivité se conjugue en termes d’avoir, la convivialité en termes d’être. »[3] La notion d’outil se rapproche de celle de « technique », utilisée par J. Ellul soit l’ensemble de tous les moyens matériels et intellectuels soumis à l’impératif de l’efficacité. La technique constitue aussi une croyance, une façon quasi mystique de concevoir le monde, dont le « mythe du progrès » ne constitue que la partie la plus visible.

Pour Illich, « l’outil convivial est celui qui me laisse la plus grande latitude et le plus grand pouvoir de modifier le monde au gré de mon intention. L’outil industriel me dénie ce pouvoir ; bien plus, à travers lui, un autre que moi détermine ma demande, rétrécit ma marge de contrôle et régit mon sens. La plupart des outils qui m’environnent aujourd’hui ne sauraient être utilisés de façon conviviale.[…] L’usage que chacun fait de l’outil convivial n’empiète pas sur la liberté d’autrui d’en faire autant. Personne n’a besoin d’un diplôme pour avoir le droit de s’en servir. » A l’inverse l’outil industriel est vecteur de ségrégation: « c’est le cas lorsque des moteurs sont conçus de telle sorte qu’on ne puisse y faire soi-même de menues réparations avec une pince et un tournevis. »

« Il est possible que certains moyens de production non conviviaux apparaissent comme désirables dans une société post-industrielle. Il est probable que, même dans un monde convivial, certaines collectivités choisissent d’avoir plus d’abondance au prix d’une moindre créativité. Il est à peu près sûr que, pendant la période de transition, l’électricité ne sera pas partout le résultat d’une production domestique. Bien sûr, le conducteur d’un train ne peut ni s’écarter de la voie ferrée ni choisir ses arrêts ou son horaire. […] Dans l’optique conviviale, l’équilibre entre la justice dans la participation et l’égalité dans la distribution peut varier d’une société à l’autre, en fonction de l’histoire, des idéaux et de l’environnement de cette société. »

Les toxicos de l’info

On connait tous des enragés de l’information, toujours à la pointe de la dernière news. On le sait, la prolifération des moyens de communication, amène une information toujours plus massive, continue, omniprésente, autant que déformée à bas bruit, en raison de l’appropriation des médias par quelques grandes fortunes. Avec sa distribution pilotée par des algorithmes apprenants (intelligence artificielle), elle est aussi davantage biaisée, propice à l’apparition de nouvelles communautés affinitaires mondialisées s’ignorant les unes les autres. L’homo oeconomicus contemporain baigne dans cette mer d’information sans qu’il l’ait le plus souvent sollicitée (entre 100 et 5000 messages publicitaires reçus par jour selon la méthodologie de comptage retenu[4]).

Ce baigneur passif est l’antithèse du citoyen en prise sur le monde, capable de peser sur sa marche (y compris dans l’intervalle de 5 ans qui sépare deux élections). Ainsi le citoyen ne se limite pas à sa fonction de simple récepteur impotent. Il doit aussi être un émetteur, à la fois dans l’espace « public / privé » (la place du marché ou agora), l’espace public (assemblée) ; au-delà du seul « espace privé » de sa famille et de ses extensions affinitaires par web interposé. Une société propice à l’avènement d’une démocratie directe n’irait-elle pas à rebours de la publicité et des informations souvent biaisées pour laisser au futur citoyen le loisir de se former, d’échanger et de vivre librement.

Décoloniser de l’imaginaire

Cette expression de Serge Latouche, empruntant à celle de Castoriadis d' »imaginaire instituant », renvoi à la nécessité de nous libérer de l’emprise de la société marchande dans laquelle nous baignons pour accéder à la possibilité d’une autre vie (décroissante dans la pensée de Latouche). Le comportement schizophrène du consommateur / citoyen est bien connu: je vote pour un candidat en faveur de l’emploi en France et « en même temps » j’achète des produits importés à bas coût. La décolonisation de l’imaginaire consiste à chasser ce double pathologique qui hante nos sociétés, en nous libérant de la tyrannie de l’hyperconsommation. » Le phénomène consumériste s’explique par la colonisation de l’imaginaire des masses. Il s’agit en particulier, grâce à la publicité, de persuader en permanence les gens de dépenser non seulement l’argent qu’ils ont, mais surtout celui qu’ils n’ont pas pour acheter des choses dont ils n’ont pas besoin. La consommation forcenée est ainsi devenue une nécessité absolue, pour éviter la catastrophe de la crise et du chômage. »[5] Nous vivons dans une société ou le désir (et la frustration associée) est encouragé car les seuls besoins, contrairement au désir, ne sont pas extensibles à l’infini. Le désir compulsif, obsessionnel, sans fin de notre société est le premier pas de ce que les grecs nommaient « hubris » ou démesure dont l’issue est toujours fatale aux civilisations.

Travailler par peur de l’ennui

Le travail érigé en idole des temps modernes a bien souvent perdu de son sens au point de créer une nouvelle classe de travailleurs dotés de « bullshit jobs » (voir cet article).

« Les Grecs et les Romains […], avaient l’habitude de parler des travailleurs salariés comme d’esclaves à temps partiel. »[6] De la même façon, l’idée dominante a longtemps été que l’économie primitive permettait tout juste au « Sauvage écrasé par son environnement écologique, sans cesse guetté par la famine, hanté par l’angoisse permanente de procurer aux siens de quoi ne pas périr. » Cette conception erronée d’une économie de la misère véhiculée par les savants et dénoncée par P. Clastre à partir des faits ethnographiques démontre que « loin de passer toute leur vie à la quête fébrile d’une nourriture aléatoire, ces prétendus misérables ne s’y emploient au maximum que cinq heures par jour en moyenne, plus souvent entre trois et quatre heures. Il en résulte donc qu’en un laps de temps relativement court, Australiens et Bochimans assurent très convenablement leur subsistance. »[7]

Doit-on se résoudre par croyance dans l’idéal capitaliste à oublier ces leçons de bien vivre? La reconquête d’un temps libéré ne serait-il pas le premier pas vers une société repensée en commun?

Si personne ne peut prévoir l’avenir, certains épisodes (gilets jaunes, mouvements de places, etc.) permettent de soulever le rideau d’un autre futur. Le refus des rapports de domination hérités et entretenus par les mythes libéraux, le rejet de la puissance vantée par l’imaginaire marchand semblent constituer de forts détonateurs des remparts de l’ancien monde. Au travers de ces brèches apparaît une société conviviale, régie par elle-même, réhumanisée en son cœur: une démocratie directe.

[1] Bernard Charbonneau, Notre table rase (2014) cité dans le défi de la non-puissance par Frédéric Rognon (2020) [2] Entretien à voix nue, France Culture 2011 [3] Ivan Illich, la convivialité (1973). Les citations suivantes sont tirées du même ouvrage. [4] Antipub.org [5] Serge Latouche, L'âge des limites (2012) [6] Serge Latouche, Travailler moins, travailler autrement ou ne pas travailler du tout (2021) [7] Préface de Pierre Clastres à la publication française de "âge de pierre, âge d'abondance" de Marshall Sahlins (1976)