Oubliée de tous et jamais appliquée en raison de l’état de siège du pays, cette constitution dite de l’An I du calendrier révolutionnaire (24 juin 1793) fut la première constitution républicaine que se donna la France. Le terme de « démocratie », pas encore corrompu par sa dilution représentative (voir cet article sur le glissement de sens du mot), conservait encore, à l’exemple de son illustre prédécesseur de l’antiquité grecque, son caractère direct. Cette constitution en garde la trace.

Origine de cette constitution

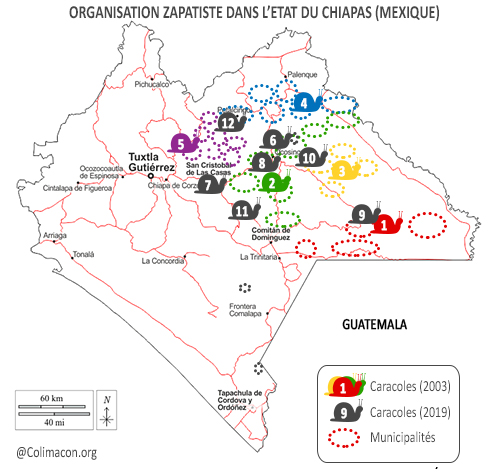

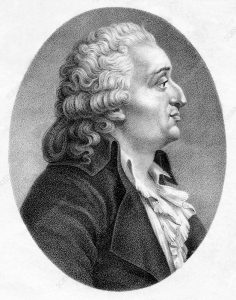

La Convention élue le 26 août 1792 prononce la déchéance du roi et démarre la mise en chantier d’une nouvelle constitution en désignant un comité de Constitution le 11 octobre 1792. Il est composé de 8 membres en majorité des girondins : Gensonné, Barère, Barbaroux, Paine, Pétion, Vergniaud et Sieyès et le mathématicien Condorcet, sa figure de proue. Le 15 février 1793, un volumineux projet de 433 articles est proposé. Opposé à la peine de mort, Condorcet n’a pas voté celle du roi. Victime de la prise de pouvoir des jacobins à l’assemblée, il est condamné par celle-ci pour trahison en juillet 1793. Entre temps, le Comité de salut public dominé par Danton, auquel se sont adjoints le montagnard Hérault de Séchelles, Ramel, Couthon, Saint-Just et Mathieu, élabore une nouvelle constitution le 30 mai 1793. Elle reprend certains dispositifs prévus par le projet de Condorcet. Ce projet discuté par l’assemblée à partir du 11 juin est adoptée le 24 juin 1793. Le texte est soumis au référendum, premier du genre organisé en France.

Mécanisme des assemblées primaires

Cette constitution reprend l’idée des « assemblées primaires » mises en place en août 1791 mais en s’affranchissant des conditions de revenu posées alors. L’ancien système censitaire composé par un premier degré – formé de tous les « citoyens actifs » – constituait l’Assemblée primaire qui élisait les « grands électeurs », lesquels – formés en assemblée électorale départementale – élisaient les députés au corps législatif. Il y avait donc une Assemblée primaire par ville ou canton qui élisait un électeur pour cent citoyens (exclusivement masculins). Les électeurs, ainsi élus, formaient l’Assemblée électorale (une par département, 83 donc au temps de la Constitution de 1791). Les assemblées primaires (1er degré) étaient composées de citoyens pouvant payer un impôt de trois journées de travail, les grands électeurs (2ème degré) ne pouvaient être composés que de citoyens pouvant disposer d’un revenu égal à 150 journées de travail (Titre III – chapitre 1er de la Constitution de 1791). Ces assemblées primaires et électorales se bornaient à élire les électeurs et les députés respectivement et devaient se séparer aussitôt.

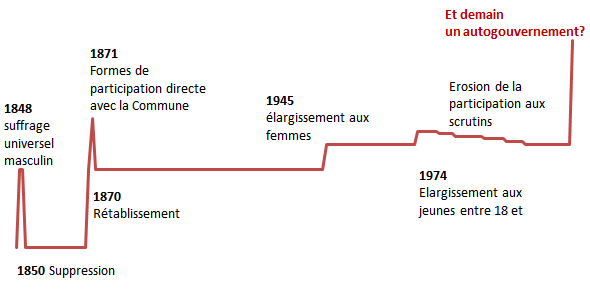

Dans la Constitution de l’An I – 24 juin 1793 – certes jamais appliquée du fait de la guerre que la Révolution française dut mener contre les monarchies coalisées, des avancées sont à noter : le vote censitaire est supprimé et, est institué le suffrage universel, les assemblées primaires sont composées par canton et comprennent entre 200 et 600 citoyens, « la population est la seule base de la représentation nationale » (article 21), tout Français disposant de ses droits civiques est éligible (article 28), il y a un député à l’Assemblée Nationale pour 40 000 individus, le mandat est de un an, les assemblées primaires peuvent se réunir extraordinairement si un cinquième des citoyens le demande, elles désignent un électeur pour deux cents citoyens, deux entre trois et quatre cents citoyens et trois entre cinq et six cents citoyens. Les assemblées électorales départementales élisent les députés en fonction de la population de chacun d’eux. La loi votée par le corps législatif n’est qu’une loi proposée (article 58) qui ne devient loi que si le dixième des assemblées primaires de chaque département et dans la moitié de ceux-ci plus un n’ont pas réclamé (article 59) ; dans la négative, les assemblées primaires sont convoquées. Le conseil exécutif national est choisi par le corps législatif sur la base d’une liste de 83 candidats désignés par les départements (1 par département). Les administrateurs, officiers municipaux et juges sont élus. Le peuple, par les Assemblées primaires, dispose donc de la possibilité de censurer les élus du corps législatif qui, en ce cas, est purement et simplement dissout et renouvelé.

Oppositions à la démocratie directe

Robespierre – et d’autres conventionnels -, ne verront dans ce système compliqué que la volonté girondine « d’assujettir à des formes légales la résistance à l’oppression (ce qui) est le dernier raffinement de la tyrannie ».

Les arguments brandis en 1793, sont encore utilisés aujourd’hui: les procédures de démocratie directe prendront du temps pour recueillir la volonté du peuple, les conflits d’opinion dans les Assemblées primaires rendront impossible la stabilité gouvernementale, et la politique occupera trop longtemps les peuples au détriment de leur productivité. Les réponses à ces pseudo-arguments demeurent à peu de choses près identiques : les interminables discours et les navettes entre les commissions, les différentes chambres des Parlements et les gouvernements et les cabinets ministériels ne prennent pas moins de temps, et la démocratie mérite qu’on lui consacre du temps. Il ne sera pas plus complexe de faire délibérer des Assemblées primaires, que trente-six mille conseils municipaux, généraux, régionaux, conseils de communauté de communes ou Parlement National bicaméral.

Pour aller plus loin : Démocratie et Représentation, sous la direction de Michèle RIOT-SRACEY (1995)

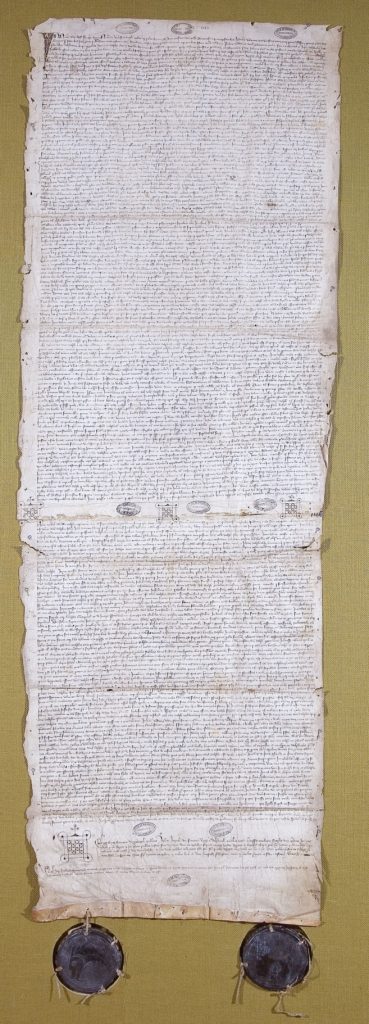

Ci-dessous un extrait du projet de constitution proposé par Condorcet le 15 février 1793 (433 articles). Le titre VIII, malgré sa complexité aujourd’hui dépassée, donne une idée d’un dispositif central pour une démocratie directe: la proposition et la modification de lois par les citoyens.

Titre VIII – De la Censure du Peuple sur les Actes de la Représentation Nationale, et du Droit de Pétition

Article 1

Lorsqu’un Citoyen croira utile ou nécessaire d’exciter la surveillance des Représentants du Peuple sur des actes de Constitution, de Législation ou d’administration générale, de provoquer la réforme d’une loi existante ou la promulgation d’une loi nouvelle, il aura le droit de requérir le bureau de son Assemblée primaire, de la convoquer au jour de dimanche le plus prochain, pour délibérer sur sa proposition.

Article 2

L’acte de réquisition présentera cette proposition réduite à ses termes les plus simples.

Article 3

Cette réquisition, pour avoir son effet, devra être revêtue de l’approbation et de la signature de cinquante Citoyens résidant dans l’arrondissement de la même assemblée primaire.

Article 4

Le Bureau à qui la réquisition sera adressée, vérifiera sur le tableau des Membres de l’Assemblée primaire, si les signataires de la réquisition ou de l’approbation ont droit de suffrage ; en ce cas il sera tenu de convoquer l’Assemblée pour la dimanche suivant.

Article 5

Ce jour, l’Assemblée étant formée, le Président donnera lecture de la proposition : la discussion s’ouvrira à l’instant, et pourra être continuée pendant le cours de la semaine ; mais la décision sera ajournée au dimanche suivant.

Article 6

Au jour indiqué, le scrutin sera ouvert par oui ou par non, sur la question : y a-t-il, ou n’y a-t-il pas lieu à délibérer ?

Article 7

Si la majorité des votants est d’avis qu’il y ait lieu à délibérer, le Bureau sera tenu de requérir la convocation des Assemblées primaires dont les chefs-lieux sont situés dans l’arrondissement de la même Commune, pour délibérer sur l’objet énoncé dans la réquisition.

Article 8

Le bureau sera tenu de joindre à sa réquisition un procès-verbal sommaire de la délibération de son Assemblée, et une copie collationnée de la demande du Citoyen qui a provoqué la délibération.

Article 9

Sur cette réquisition, les membres des bureaux des Assemblées primaires à qui elle sera adressée, convoqueront leur Assemblée dans les délais prescrits, et en adresseront les résultats au bureau qui le premier aura fait la réquisition.

Article 10

Si la majorité des votants dans les Assemblées primaires de la Commune déclare qu’il y a lieu à délibérer sur la proposition, le bureau adressera à l’administration du département le procès-verbal de ses opérations, et le résultat général des scrutins des Assemblées primaires de la Commune qui lui auront été adressés : il requerra en même temps l’Administration de convoquer les Assemblées primaires du département, pour délibérer sur la même proposition.

Article 11

La convocation générale ne pourra être refusée : elle aura lieu dans les délais de quinzaine, et les Assemblées primaires délibéreront dans les mêmes formes, et adresseront à l’Administration du Département le résultat de leurs délibérations.

Article 12

Le dépouillement général se fera publiquement, et le résultat sera publié et affiché dans le chef-lieu des Assemblées primaires du Département.

Article 13

Si la majorité des Assemblées primaires décide qu’il y a lieu à délibérer, l’Administration du Département adressera au Corps législatif le résultat de leurs délibérations, avec l’énonciation de la proposition qu’elles ont adoptée, et requerra de prendre cet objet en considération.

Article 14

Cette réquisition sera sans délai imprimée, distribuée à tous les Membres, affichée dans l’intérieur de la salle, et renvoyée à des commissaires pour en faire leur rapport dans huitaine.

Article 15

Après le rapport des Commissaires, la discussion s’ouvrira sur la question proposée. Elle sera continuée et ajournée à huitaine ; et il sera statué, au plus tard dans la quinzaine suivante, sur la question de savoir s’il y a, ou s’il n’y a pas lieu à délibérer sur cette proposition.

Article 16

On votera sur cette question par un scrutin signé, et le résultat nominal des suffrages sera imprimé et envoyé à tous les Départements.

Article 17

Si la majorité des voix se décide pour l’affirmative, le Corps législatif renverra la proposition adoptée à des Commissaires, pour lui présenter un projet de décret dans un délai qui ne pourra pas excéder celui de quinzaine.

Article 18

Ce projet de décret sera ensuite mis à la discussion, rejeté ou admis ; et, dans ce dernier cas, renvoyé au bureau suivant les règles générales prescrites pour la formation de la Loi.

Article 19

Si la majorité des voix rejette la proposition, en déclarant qu’il n’y a pas lieu à délibérer, le résultat nominal du scrutin sera également envoyé à tous les départements. Dans tous les cas, soit que le Corps législatif admette la proposition, ou la rejette, la délibération sur la question préalable pourra être motivée, et sera envoyée à tous les Départements.

Article 20

Si la révocation du décret qui a prononcé sur la question préalable, ou de la loi qui aura été faite sur le fond de la proposition, est demandée par les assemblées primaires d’un autre Département, le Corps législatif sera tenu de convoquer sur le champ toutes les Assemblées primaires de la République pour avoir leur vœu sur cette proposition.

Article 21

La question sera réduite et posée dans le décret de convocation, de la manière suivante : Y a-t-il lieu à délibérer, oui ou non, sur la révocation du décret du Corps législatif, en date du …

qui a admis ou rejeté la proposition suivante :…

Article 22

S’il est décidé à la majorité des voix dans les Assemblées primaires, qu’il y a lieu à délibérer sur la révocation du décret, le Corps législatif sera renouvelé, et les membres qui auront voté pour le décret, ne pourront être réélus, ni nommés Membres du Corps législatif pendant l’intervalle d’une Législature.

Article 23

La disposition de l’article précédent, concernant les membres qui auront voté pour le décret, n’aura pas lieu si la censure n’est exercée, et la révocation demandée qu’après l’intervalle d’une année, à compter du jour de la prononciation du Décret ou de la Loi.

Article 24

Si dans l’intervalle qui peut s’écouler entre le décret et l’émission du vœu général des Assemblées primaires, il y a eu une nouvelle élection du Corps législatif, et si plusieurs des Membres qui auront voté pour le décret, ont été réélus, ils seront tenus, immédiatement après que le vœu général sur la révocation du décret aura été constaté, de céder leurs places à leurs suppléants.

Article 25

Si le renouvellement du Corps législatif a lieu en vertu de l’article 22, l’époque de la réélection annuelle sera seulement anticipée. Le nouveau corps législatif finira le temps de la Législature qu’il aura remplacée, et ne sera renouvelé lui-même qu’à l’époque des élections annuelles déterminée par la Loi.

Article 26

Après le renouvellement du Corps législatif, la nouvelle législature, dans la quinzaine qui suivra l’époque de sa constitution en Assemblée délibérante, sera tenu de remettre à la discussion la question de la révocation du décret, dans la forme prescrite par les articles 15, 16 et suivants ; et la décision qu’elle rendra sur cet objet, sera également soumise à l’exercice du droit de censure.

Article 27

Seront soumises à l’exercice du droit de censure toutes les lois, et généralement tous les actes de la législation qui seraient contraire à la Constitution.

Article 28

Seront formellement exceptés les décrets et les actes de simple administration, les délibérations sur des intérêts locaux et partiels, l’exercice de la surveillance et de la police sur les fonctionnaires publics, et les mesures de sûreté générale, lorsqu’elles n’auront pas été renouvelées.

Article 29

L’exécution provisoire de la Loi sera toujours de rigueur.

Article 30

Le Corps législatif pourra, toutes les fois qu’il le jugera convenable, consulter le vœu des Citoyens réunis dans les Assemblées primaires sur des questions qui intéresseront essentiellement la République entière. Ces questions seront posées de manière que la réponse puisse se faire par la simple alternative, oui ou non.

Article 31

Indépendamment de l’exercice du droit de censure sur les lois, les citoyens ont le droit d’adresser des pétitions aux autorités constituées, pour leur intérêt personnel privé.

Article 32

Ils seront seulement assujettis dans l’exercice de ce droit, à l’ordre progressif établi par la Constitution entre les diverses autorités constituées.

Article 33

Les Citoyens ont aussi le droit de provoquer la mise en jugement des fonctionnaires publics, en cas d’abus de pouvoir et de violation de la Loi.