Comment est née cette expérience collective? Qui cette aventure a-t-elle rassemblée? Quels sont les outils de délibération commune mis en place dans cette expérience de lutte?

Avant de plonger dans les moyens d’action démocratiques mis en œuvre à Notre Dame des Landes, efforçons nous de dresser un portrait de la ZAD et de ses luttes[1].

C’est quoi la ZAD?

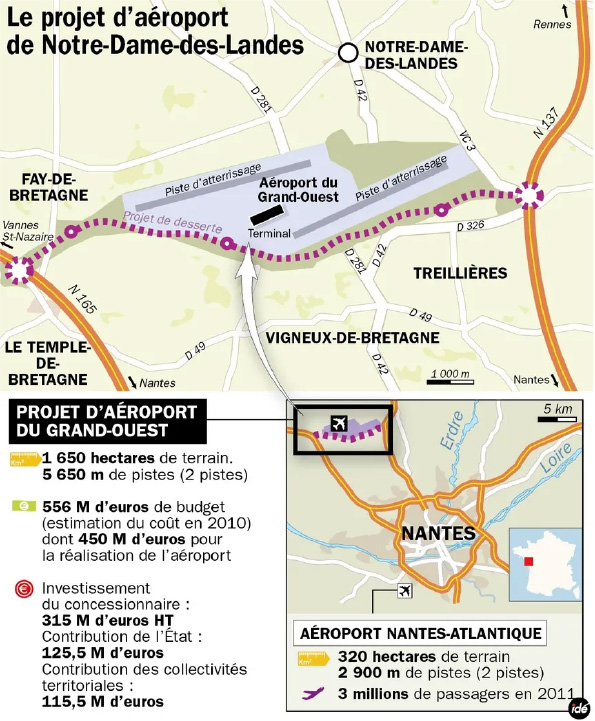

« Zone d’Aménagement Différé », barbarisme traduisant un statut administratif a été conféré à ce territoire en 1974. A partir de ce moment, toute vente est préemptée par le département dans le but de réaliser un projet d’aéroport permettant de palier l’obsolescence annoncée de l’infrastructure existante (Nantes Atlantique).

Cet acronyme est devenu « Zone A Défendre » dans la bouche des opposants de ce Grand Projet Inutile, comme ils aiment à le qualifier.

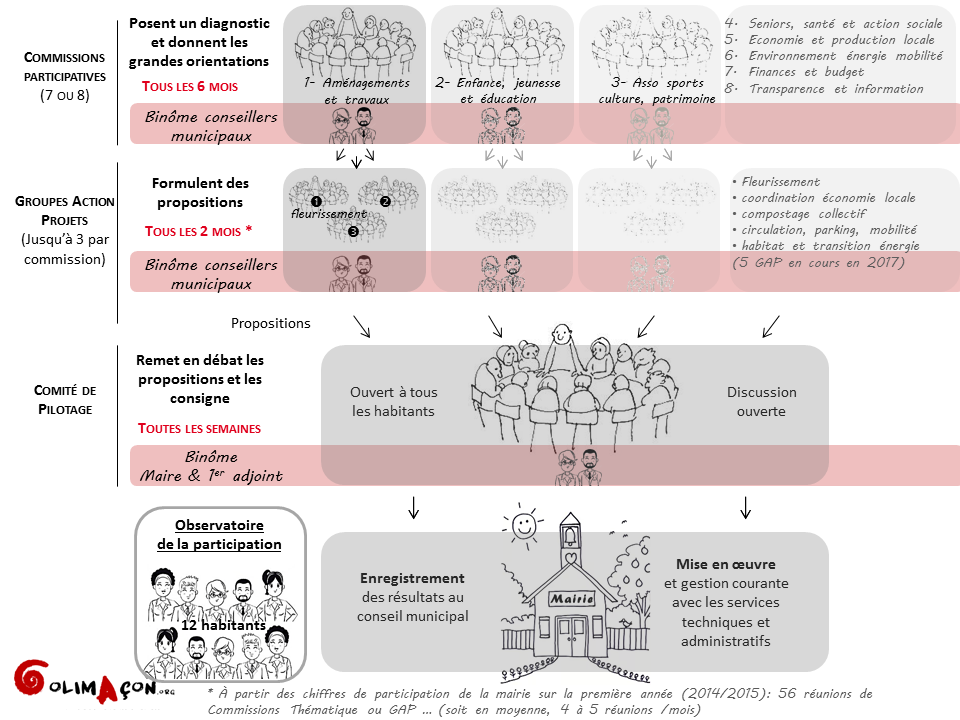

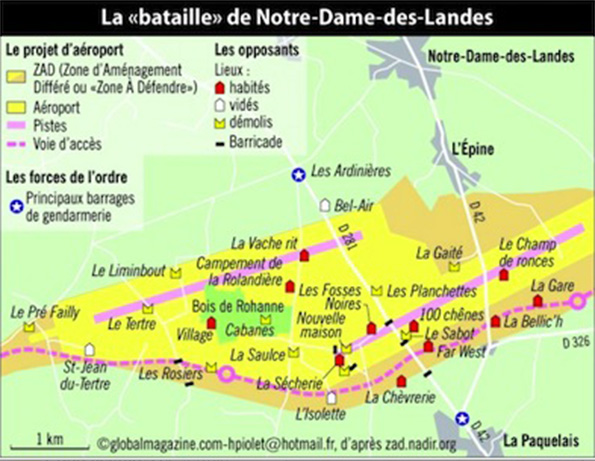

La ZAD représente une bande de 2 km sur 10 km (1600 ha) de bocages située à seulement 20 km de Nantes. Ce lieu présente, pour ses défenseurs, un intérêt écologique majeur, notamment du fait des nombreuses zones humides riches en biodiversité (« des tritons pas du béton! »), zones sauvée des opérations de remembrement opérées dans les années 80 du fait de son statut administratif. L’argument écologique est d’ailleurs brandi vigoureusement par les opposants au projet d’aéroport notamment lorsque l’aménageur met en avant la création de zones de compensation consistant à créer « ex-nihilo » des biotopes comparables en dehors du territoire de la ZAD.

Du coté des partisans du projet de création d’aéroport, l’infrastructure existante (Nantes Atlantique) est jugée trop petite (320 ha) et ne disposerait que d’une piste unique pour un trafic de bientôt 5 millions de passagers. Le débat va s’enflammer au fur et à mesure des années et faire émerger des arguments contradictoires. Les partisans de la préservation de ce bocage soutiennent la possibilité d’aménager Nantes Atlantique sur le modèle de l’aéroport de San Diego pouvant accueillir 17 millions de passagers avec une seule piste. A l’appui de ces arguments, des experts mandatés par le gouvernement rend en janvier 2016 un rapport soulignant le côté surdimensionné du projet et la possibilité de conserver l’existant.

Sur ce territoire vont cohabiter et lutter de nombreux opposants, individus ou collectifs, créant ainsi un vivre ensemble original fait de réappropriation de savoirs-faire autonomes, de vie culturelle riche (bibliothèque, concerts, conférences), de création et d’apprentissage de modes de gouvernances originaux, ranimant une vie sobre en moyens et riche de sens.

C’est qui la ZAD?

Les habitants historiques, notamment des agriculteurs, propriétaires ou locataires de leur logement ou de leur outil de travail font figure d’historiques. Des « occupants », squatters affluant des 4 coins de France et d’Europe viennent s’installer pour des périodes plus ou moins brèves, s’enracinant parfois dans le territoire au point d’y créer leur activité. Parmi eux, certains sont issus de populations fragiles ou marginalisées, parfois atteints d’addictions, en quête d’un lieu où les jugements sont moins durement ressentis.

La ZAD fédère les énergies dans et au-delà du bocage: citoyens concernés pour certains habitants la zone (Association Acipa), élus locaux contre l’aéroport (Association Cedpa), collectifs paysans (Association Copain).

Au total, jusqu’à 300 personnes résideront sur place dans des habitats très diversifiés.

Cet assemblage hétéroclite qui « habite en lutte » et s’enracine durablement dans le territoire constitue l’originalité du mouvement et un ferment essentiel du succès de l’opposition au projet d’aménagement. Les forces opposées qui travaillent ce mouvement autour d’une ligne de fracture entre légalistes et activistes ne parviennent pas à cet égard à anéantir l’espérance commune.

Ces habitants travaillent la terre pour produire fruits et légumes, élèvent du bétail, exploitent les ressources en bois (collectif Abracadabois) pour produire des charpentes, du bois d’œuvre et de chauffe. D’autres développent des activités artisanales de boulangerie, brasserie, etc. qui participent de l’autonomisation de la zone. Un journal, des sites internet[2], une radio sont créés. Certains enfin vont travailler en dehors du territoire.

De très nombreuses pratiques coexistent donc, parfois conflictuelles comme c’est le cas pour les vegans s’opposant à l’élevage, les permaculteurs récusant l’utilisation d’engins et de produits phytosanitaires, etc. La multi-activité semble la norme dans la ZAD, à l’image d’occupants (squatters) subsistant de coups de mains payés en légumes et de récupération d’invendus de supermarchés.

C’est quand la ZAD?

1968: sélection du site pour réaliser le projet d’aéroport.

1973: Première manifestation sur le site.

1974: Arrêté classant les terrains visés dans la catégorie de Zone d’Aménagement Différé (ZAD). A partir de ce moment, toute vente est préemptée par le département.

2000 : Relance du projet par le gouvernement Jospin. La moitié du territoire appartient dorénavant au département qui loue les terres en bail précaire d’un an.

2002 : Un débat public organisé par l’Etat mène à la publication d’un rapport favorable en 2003 malgré l’opposition majoritaire lors de ces consultations.

2006 : L’enquête pour la Déclaration d’Utilité Publique (DUP) rend un avis favorable en 2007, ouvrant la voie aux expropriations puis aux expulsions pour les récalcitrants.

2007 : Recours en annulation de la DUP. Première occupation illégale d’une maison vide acquise par le département. Un hangar (devenu La Vacherit), mis à disposition par des agriculteurs, devient le lieu de ralliement permettant de programmer des actions.

2010: Attribution formelle du partenariat public privé pour la construction et la gestion de l’aéroport à Vinci qui devient responsable de l’attribution des terres. Pour entretenir les terrains, Vinci met gratuitement à disposition des parcelles à des agriculteurs légalement expropriés et dans l’attente de l’exécution de la décision. Ces agriculteurs qui ont touché leur prime d’expropriation sont appelés, par les autres opposants, les cumulards. L’aménageur développe son projet sous le label « Haute Qualité Environnementale » et conçoit notamment une aérogare « qui se donnera à voir comme un pan de bocage qui se soulève ».

2011: Premiers heurts entre les prestataires de Vinci en charge de réaliser des sondages et les opposants.

2012: Nouvelles enquêtes publiques pour vérifier la conformité aux nouvelles lois sur l’eau et sur les espèces protégées. Des zones de « compensation » écologique sont prévues en dehors du périmètre de l’aéroport. Un avis favorable est rendu la même année. 80 squatteurs occupent la zone de façon régulière à cette période.

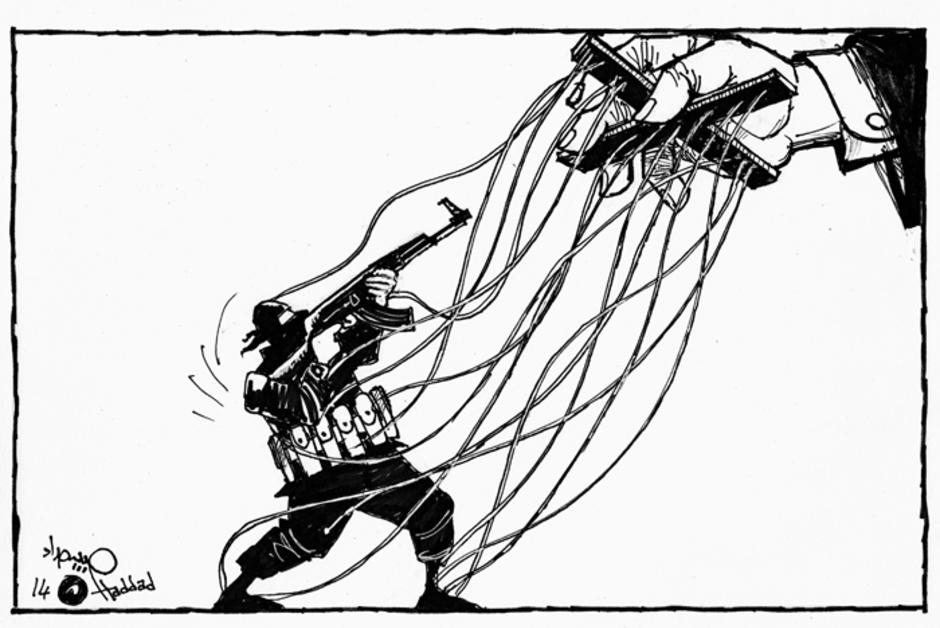

Octobre 2012: opération « César ». 1000 gendarmes mènent des opérations d’expulsion pendant 1 mois et demi. Au total, des dizaines de maison et de bâtiments sans compter les cabanes sont détruits, 200 personnes sont interpellées, 71 procès en résulteront. Il ne reste qu’une trentaine de lieux d’habitations. La dernière journée fait état de 100 blessés dont 30 graves selon les manifestants. Une véritable guérilla bocagère se déploie. Des comités de soutien s’organisent dans toute la France. La « manif de récupération » programmée de longue date le 4è samedi suivant l’expulsion rencontre un succès inespéré. Cette opération « Astérix » réunissant entre 4000 et 40000 personnes permet de construire le village de la Châteigne dans une ambiance survoltée de chantiers autogérés. Des gendarmes restent sur place et contrôlent les allers et venues et empêcher l’arrivée de matériaux de construction, mais le « peuple de boue » s’organise.

2013 : Le Conseil National de Protection de la Nature reprend la dernière enquête et émet un avis défavorable dont il ne sera pas tenu compte. Le projet est saucissonné pour permettre de surmonter plus facilement les oppositions et les recours. Les paysans du collectif Copain occupent la ferme de Bellevue qui devient leur point de ralliement. Une « zone non motorisé » à l’Est de la route des chicanes se développe autour d’occupants rejetant l’agriculture conventionnelle et motorisée.

Avril 2013: Le départ des forces de l’ordre ouvre une nouvelle période de « vivre ensemble sans Etat »

2015 : Le nombre lieux d’habitations a doublé par rapport à la fin de l’opération César mais la tension reste vive: barricades impressionnantes contre la venue du juge des expropriations, recours juridique de Vinci contre les habitants historiques expulsables et appel en réaction à une manifestation qui réunira plus de 20000 personnes à Nantes en janvier.

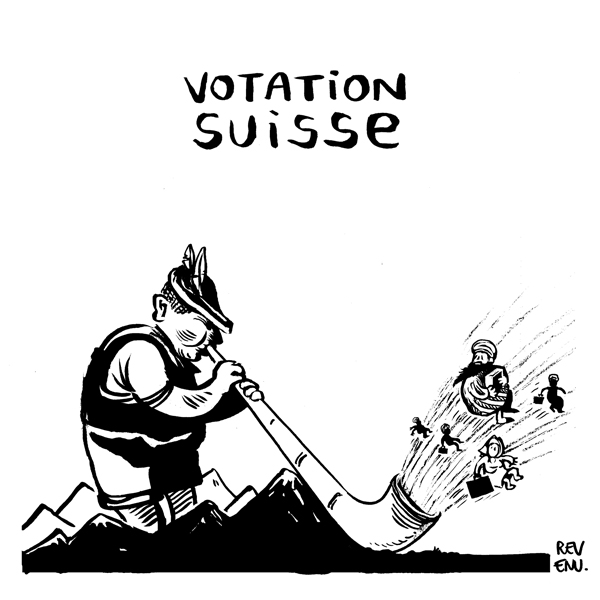

2016 : Des chantiers rassemblent plus de 1000 personnes sur un week-end de janvier. Le référendum local entrepris par le gouvernement en choisissant le périmètre d’électeurs le plus favorable à son acceptation se prononce effectivement dans ce sens (55%). En réaction, une équipe de 80 professionnels passionnés réalise en deux semaines les fondations du « hangar de l’avenir » en charpente traditionnelle par. A l’automne, le « chant des bâtons » 12000 à 40000 personnes, dans une ambiance festive, plantent un bâton de marche dans un talus, réminiscence des luttes paysannes menées dans les années 70 dans le Larzac contre l’implantation du camp militaire.

2017 : résultat de la nouvelle médiation proposée par le gouvernement qui liste des scénarios sans trancher.

Janvier 2018: Abandon du projet d’aéroport. Le gouvernement annonce qu’il faut rendre à la circulation la route des chicanes. L’acceptation de cette condition finit par l’emporter mais déchire le collectif et signe la fin d’une période.

Avril 2018: Dernière évacuation en date avec pour objectif les cabanes et leurs occupants atypiques pour refaire de ce territoire un territoire comme les autres. 2500 hommes entraînés spécifiquement à cet exercice détruisent une grande partie des cabanes appuyés pour la première fois par des blindés impossibles à arrêter. 11 000 grenades sont tirées en quelques jours. Une opération de reconstruction a lieu comme en 2012 et réunit 5 à 10000 personnes. Le gouvernement impose à ceux qui veulent rester de se déclarer individuellement en exploitant, là encore pour tenter de détruire l’organisation collective originale du lieu.

Des modes d’action originaux pour un monde émancipé

Pour habiter et lutter ou habiter dans la lutte, beaucoup de formes de contestation ancrées dans le territoire voient le jour: des manifestions (à Nantes en 2012 et 2013 le dernier samedi de chaque mois), des grèves de la faim notamment d’élus locaux, des entartages (Jean-Marc Ayrault, etc.), le squat des maisons inoccupées souvent avec la complicité d’habitants, l’occupation physique du territoire par la construction de cabanes, hangars, maisons ; la résistance aux expulsions en se réfugiant sur les toits, l’attachement littéral au territoire consistant à se harnacher en hauteurs dans des arbres ou sur des agrès spécialement conçus, des barricades, nombreuses sur la route des chicanes, des tranchées, des concerts, événements, l’occupation agricole des terrains avec « sème ta ZAD » qui organise des manifestations de mise en culture de terrains en friche, etc. La riche diversité du mouvement se traduit dans ce foisonnement d’initiatives et d’actions tendu vers un but commun: créer un monde différent libéré autant que possible de toute forme de domination. La fantaisie des noms et acronymes inventés pour les lieux, collectifs, actions témoigne du caractère inventif de ces initiatives (Taslu : bibliothèque, curcuma : collectif d’utilisation, de réparation, de casse et éventuellement d’utilisation des matériels agricoles, infotraflic pour prévenir des mouvements des forces de l’ordre, etc.).

Des organes de délibération et d’action à inventer

Fidèles aux principes du marcheur apprenant le chemin en le parcourant, les animateurs de la ZAD ont mis progressivement en place des organes démocratiques au fonctionnement aussi chaotique qu’utile. Certains habitants, qui ne se reconnaissent pas dans ces organes boycottent ces rencontres qui pâtissent à leur yeux des traditionnels défaut de ce type d’instance: surexposition des beaux parleurs, oppression du camp minoritaire pourtant potentiellement porteur d’une vérité encore enfouie, sous-représentation des femmes, etc. Les décisions se dessinent plutôt qu’elles ne se décident.

Assez rapidement, la coordination des différents mouvements se tient chaque mois.

A partir de la réoccupation de 2012, une Assemblée Générale ouverte se réunit environ deux fois par mois dans le hangar de la Vacherit. Elle rassemble de quelques dizaines à 200 personnes et permet de dégager des tendances plutôt que de véritables décisions. Cette AG permet de discuter collectivement de points de vue déjà travaillés.

En parallèle, une réunion des habitants se réunit une fois par semaine. Elle affine peu à peu son fonctionnement en organisant tours de paroles, temps limité d’intervention, facilitation de certains échanges, etc.

A l’hiver 2016, un collectif de gestion des conflits inspiré en partir de la justice communautaire zapatiste et appelé le « cycle des douze » voit le jour. Il comprend 12 occupants, dont la moitié est renouvelée par tirage au sort tous les mois. Il a pour ambition de démêler les conflits sans passer par la punition en amenant les différents points de vue à s’exprimer. Il ne traite que de conflits interpersonnels et non politiques, ne peut pas s’autosaisir sauf conflit avec l’extérieur. Le bilan de ses 2 années d’existence est un peu amère: l’effectivité de ses décisions n’est pas toujours au rendez-vous en raison de la contestation de sa légitimité par certains.

En août 2017, l’assemblée des usages se réunit pour la première fois à l’issue d’une longue gestation commencée en 2013 avec la réflexion sur l’utilisation des terres une fois le projet d’aéroport abandonné. Cette assemblée se saisit des questions d’installation de nouveaux habitants, de l’entretien des infrastructures et du devenir des terres. Des commissions préparent les débats à l’assemblée (juridique, patrimoine culturel de la ZAD, gestion des conflits d’usage). Ainsi, à rebours des plans locaux d’urbanisme, l’assemblée imagine d’autres modes de contrôle des installations. Celui qui veut s’installer consulte informellement les voisins, s’imprègne du lieu, fréquente le groupe informel d’accueil, etc. Encore une fois, l’esprit libertaire, non hiérarchique parcouru d’antagonismes forts rend difficile la recherche du consensus au sein de cette assemblée qui achoppe sur la création d’une entité juridique à même de récupérer les terres libérées.

La braise et le chaudron

On le comprend, le

chaudron de la ZAD, bouillonnement généreux et incontrôlé d’initiatives

diverses ne se pose pas en modèle même si elle a créé une culture de la

résistance et du commun unique et inarrachable. Les multiples difficultés

rencontrées n’ont cependant jamais mené au découragement. Des insoumis inspirés

par cette lutte sont venus souffler nombreux sur les braises parfois déclinantes

de la contestation éparpillées par les coups de pied de l’Etat. Comme disait

Durutti : Mener un combat est déjà une victoire. Ajoutons: même si ce combat

mené sur 20 km² peut sembler dérisoire à certains.

[1] Cet article s'appuie sur l'excellent ouvrage rédigé à 8 mains par le collectif Comm'un : "Habiter en lutte" paru en 2019. [2] Dont zad.nadir.org