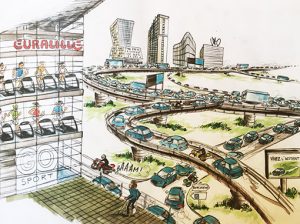

« Pas grand-chose autour de nous ne laisse penser que nous sommes à la veille du Grand Soir. Les citoyens sont largement dépolitisés et malgré leur défiance profonde envers les gouvernants, ils semblent toujours attachés à l’idée de nommer des représentants pour décider à leur place. La population, en majorité urbaine et travaillant dans le tertiaire, est grandement dépendante de l’État et des multinationales pour subvenir à ses besoins les plus basiques. La société cultive dès l’enfance et avec succès l’habitude de la soumission aux autorités quelles qu’elles soient. L’imaginaire social est encore largement colonisé par le mythe de la croissance et nos choix guidés par les passions tristes du consumérisme. Les mouvements sociaux sont pour la plupart défensifs et osent à peinent se battre pour conserver les quelques acquis arrachés aux capitalistes au siècle dernier. Alors que l’emprise des bureaucraties et du marché sur nos vies semble totale, il faut beaucoup d’imagination pour penser que, dans un futur proche, la Catalogne sera débarrassée à la fois du capitalisme et de l’État. » Voilà un constat tiré de la conclusion du livre » Rébellion et désobéissance: la coopérative intégrale catalane » d’Emmanuel Daniel[1] qui constitue une bonne introduction.

La Coopérative intégrale ou comment répondre à nos besoins en dehors du marché et de l’Etat

Et pourtant, parmi les « révolutions minuscules », la Coopérative Intégrale Catalane (CIC) créée en 2010 affiche un objectif ambitieux : permettre à ses membres de se passer progressivement de l’État, des banques et de l’euro. Dans cette expérience surprenante basée sur la désobéissance civile et la construction d’alternatives radicalement démocratiques chaque groupe est autonome et décide de son fonctionnement interne. Tous adhèrent à l’ »Appel pour la révolution intégrale » et les membres décident de ce qui les concerne lors d’assemblées bimensuelles ouvertes à tous. Leur but : se passer progressivement de l’euro, des banques, et prouver que « nous pouvons vivre sans capitalisme ». Car pour eux, vivre sans État ne signifie pas vivre sans solidarité. Cela ne signifie pas se retrouver seul pour faire face aux problèmes du quotidien (s’alimenter, se soigner, se loger…) et confier sa survie entre les mains du marché. Plutôt que des services publics administrés par l’État et sur lesquels le citoyen n’a aucune prise, ils proposent de construire leurs propres « services publics coopératifs » pris en charge par les usagers.

Le demi-million d’euros de budget de la CIC provient essentiellement des ressources générées par ces centaines d’artisans, d’artistes et de petits commerçants qui jouent le jeu de l’ »insoumission fiscale » en échange d’une couverture juridique et d’un service de comptabilité mutualisé.

Différentes commissions et groupes de travail traitent de (presque) tous les aspects d’une vie en société: éducation, santé, logement, énergie, monnaie… C’est à Barcelone, dans un immeuble squatté, à deux pas de la Sagrada Familia, que bat le cœur de cette fourmilière. Mais c’est en dehors la capitale catalane que l’on peut observer la plupart de ses réalisations concrètes.

Les membres de la CIC insistent sur le fait qu’il ne s’agit pas d’une fin en soi, ni d’un modèle voué à s’étendre ou à se généraliser. Ils parlent de la CIC comme d’un outil de transition. Nous préparons la révolution tout en la faisant dit l’un d’eux.

La genèse du projet

Entre 2006 et 2008, Enric Duran surnommé le Robin des banques, a délibérément contracté dans le plus grand secret pour 492 000 euros de crédits auprès de 39 banques en « omettant » de les rembourser. Depuis 2013, cet homme d’une quarantaine d’années, sous le coup d’une condamnation dans son pays, a pris la fuite et continue son engagement à distance.

A partir de ce pécule, la CIC est officiellement créée en mai 2010 dans un squat de Barcelone. Puis tout va très vite. En juin, un groupe de 50 personnes réussit à construire les principes de la CIC sur une base de consensus en seulement une journée. Ils décident de se répartir en groupes de travail et de se retrouver tous les quinze jours lors d’assemblées permanentes (pour traiter les problèmes du quotidien) ou de journées assembléaires (pour traiter un sujet de fond). Un fonctionnement toujours d’actualité. En 2015, la CIC compte 2500 membres, dont 70 activistes à temps plein (payés par l’organisation) et qui font tourner la CIC.

Fraude fiscale en bande organisée … à des fins sociales.

Il faut distinguer deux types de structure au sein de la CIC. Les services publics coopératifs et les projets autonomes d’intérêt collectif (Paic).

Les services publics coopératifs comme la santé ou l’éducation sont au moins en partie financés par la CIC et, chaque année, une assemblée définit les budgets attribués à chaque commission. En échange, chaque commission est tenue de rendre des comptes à l’assemblée.

Les projets autonomes (Paic), parmi lesquels figurent les commerçants et artisans insoumis, ne reçoivent généralement pas de soutien financier de la CIC, ils sont totalement indépendants dans leur fonctionnement mais bénéficient s’ils le souhaitent des outils proposés par la CIC (coopérative d’habitat, statut de membre auto-entrepreneur, commission juridique, achat groupé, etc.).

Boulanger et insoumis fiscal

Angel, boulanger, est membre d’une coopérative créée par la CIC et qui sert de parapluie juridique à différents petits artisans et commerçants, les dispensant ainsi de créer leur entreprise. Cette coopérative propose à ses membres auto-entrepreneurs (700 pour l’ensemble de la CIC) une assurance, un service comptable et administratif mutualisé, et sert d’interface entre eux et l’État. En échange de ces services, les membres paient une participation à la coopérative proportionnelle à leurs recettes et lui versent la TVA qu’ils auraient dû payer à l’État. Dans le cas d’Angel, environ 1 000 euros par an, une somme largement inférieure aux charges classiques d’un auto-entrepreneur. Aux yeux de la loi, Angel est un coopérateur bénévole de la coopérative. Il ne bénéficie donc pas de prestations retraite, chômage ou santé comme un salarié lambda.

Afin d’échapper à l’impôt les revenus sont minimisés en ne déclarant pas toutes les ventes et les charges sont maximisées faisant par exemple passer des frais personnels (achats de matériel de construction, de bureau ou d’informatique) pour des frais professionnels. Au total, la TVA collectée et la TVA facturée s’équilibrent. Lorsque la coopérative atteint 120 000 euros de fraude fiscale potentielle, soit le seuil de responsabilité pénale, une nouvelle coopérative est créée. A la tête de ces « parapluies juridiques », cinq personnes, pour la plupart insolvables, sont prêtes à assumer les risques judiciaires.

L’insoumission fiscale promue par la CIC se traduit également par le lancement de l’opération « droit à la rébellion » qui incite tout citoyen à ne pas payer une partie jugée illégitime des impôts, soit environ 30 % correspondant au remboursement de la dette, aux dépenses militaires et aux frais de la monarchie.

Au lieu de régler ces sommes à l’État, ces rebelles fiscaux décident de les verser à des mouvements sociaux.

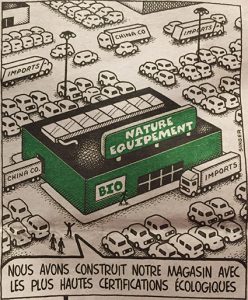

Une alternative à l’économie plutôt qu’une économie alternative

La Monnaie

EcoSeny est une monnaie sociale créée en 2009 et qui compte 600 adhérents répartis autour de la montagne de Montseny, à une heure de voiture au nord-ouest de Barcelone. Cette monnaie hors du contrôle de la Bourse, de l’État ou des banques ne permet pas de spéculer ou d’accumuler. A l’image de Montseny, chaque territoire décide du nom de sa devise et de ses règles : critères pour rejoindre le réseau, crédit et débit autorisés, convertibilité en euros, possibilité d’effectuer des échanges avec d’autres écoréseaux… la plupart des échanges se font via la plateforme internet IntegralCES, un logiciel libre créé par la CIC. Le dynamisme tout relatif des monnaies sociales de la CIC (300 000 unités monétaires échangées entre les 2 500 membres en 2015 à l’échelle d’une région qui en compte 7,5 millions de personnes) repose beaucoup sur les militants de la coopérative qui reçoivent une partie de leur assignation dans cette monnaie. Pour certains aussi, et faute de biens à acheter, il faut parfois renoncer à dépenser le pécule engrangé en monnaie sociale à l’instar d’un patron de bar barcelonais participant à l’expérience.

Une « AMAP »

Ici, on ne parle pas de consommateur ni de producteur mais de « prosommateur ». Chacun est invité à proposer quelque chose. A partir de cagettes de pommes à vendre, certains vont les acheter et peuvent en faire des compotes et les remettre en circulation dans l’écoréseau. Les producteurs sont tenus d’accepter au minimum 15 % en monnaie sociale.

Epicerie en produits secs

Un système de distribution de nourriture (la centrale d’approvisionnement catalane ou Cac) couvre toute la Catalogne. Ce réseau rassemble 70 groupes de consommateurs et de producteurs de produits non périssables qui peuvent commander mutuellement leurs produits. En avril 2015, 3 tonnes de nourriture ont été transportées pour une valeur de 10 000 euros.

Habitat

Les actions sont principalement tournées vers le détournement de la loi via des locations à des propriétaires en cours d’expropriation pour bénéficier de logements / bureaux gratuits ou par la fourniture de garanties locatives par les Coopératives.

Des lieux partagés pour la production

A Calafou, une communauté rurale libertaire et high-tech occupe une friche industrielle à 60 km à l’ouest de Barcelone, rachetée quatre ans auparavant. Ici on vise à se réapproprier la technique. On y développe des outils destinés aux mouvements sociaux, comme un réseau social alternatif ou un réseau téléphonique gratuit et sécurisé, logiciel qui permet d’utiliser simplement et de manière sécurisée des bitcoins. On y produit de la bière artisanale, des savons. Des ateliers de mécanique, menuiserie, plasturgie, textile, un centre social, un jardin, un studio de travail du son complètent ces activités.

Les outils sont collectivisés et n’importe qui peut les utiliser gratuitement à condition de reverser une part à Calafou en cas de profit. Généralement, les projets autonomes versent un tiers des recettes à ceux qui y participent, un tiers pour consolider le projet et un tiers pour Calafou. Une vingtaine de personnes vivent sur place contre 10 euros mensuels pour les frais. L’implication de chacun, aléatoire, notamment pour les journées hebdomadaires de travail collectif trouve son acmé à l’assemblée du dimanche qui sert à coordonner cet assemblage hétéroclite de personnes.

Une banque

Début 2015, la CASX disposait de 54 000 euros et de 2 800 ecos (une des monnaies sociales de la CIC) à partir des dépôts de certains. Un tiers des dépôts est conservé en réserve, en cas de besoin de retrait. Un autre tiers sert à financer des projets considérés sans risques, le dernier tiers finance ceux qui offrent moins de garantie de remboursement. Douze structures ont bénéficié de ces prêts sans intérêts.

Des embryons de services publics

Dans le domaine de l’éducation, la principale réalisation porte sur la mise en place de séjours autogérés entre adolescents. La commission s’est toutefois auto-dissoute en 2015 faute de résultats suffisants.

Dans le domaine de la santé, un centre a fonctionné dans les débuts mais redémarre après avoir fermé en 2015. Quelques consultations de médecine alternative subsistent péniblement.

Le montant des assignations (équivalent au traitement des fonctionnaires en charge de la gestion administrative ou des services publics) n’est pas calculé en fonction du temps de travail mais des besoins déclarés des membres. Par exemple, untel reçoit une assignation de 400 euros et 200 ecos et vit à Aurea Social en échange de coups de main pour faire vivre le lieu.

Le difficile chemin de la CIC

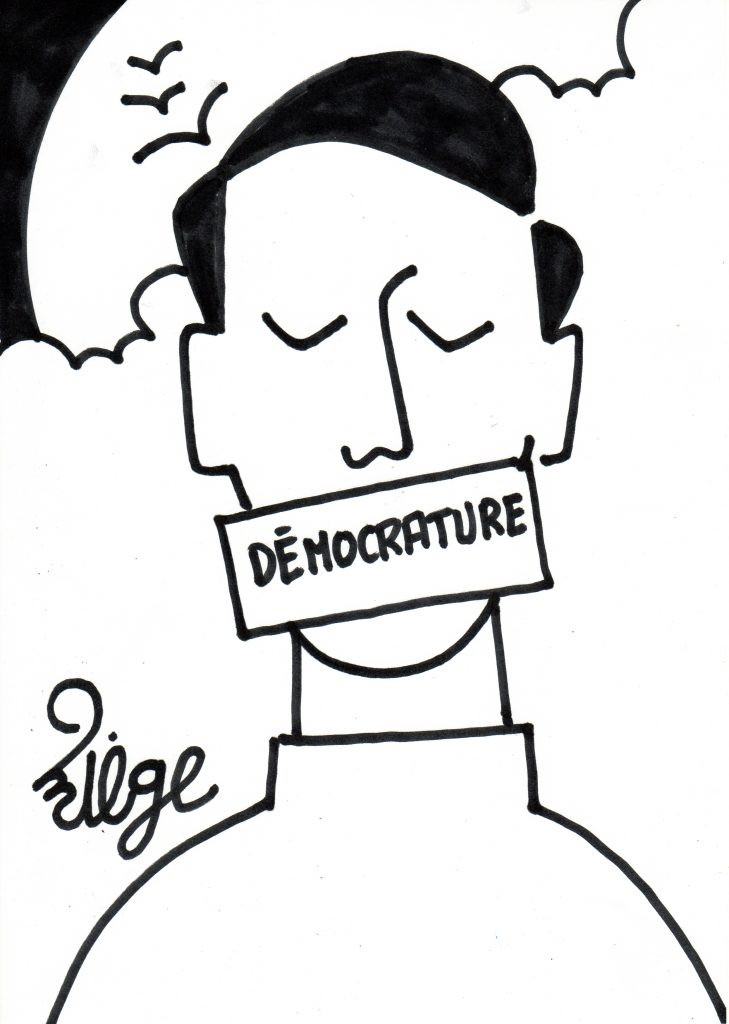

Une forte carence démocratique

Elle est due à une faible implication du plus grand nombre. Certains viennent en tant que consommateurs de services sans sentiment d’appartenance réel ni implication véritable. La plupart des membres de la CIC n’ont pas suffisamment de temps pour comprendre la complexe machine dont ils font partie. Beaucoup ignore tout du travail des différentes commissions et ne savent pas plus comment le demi-million d’euros de budget qu’ils génèrent est dépensé.

La plupart sont venus moins pour des convictions politiques que poussés par la nécessité économique. En témoigne le taux quasi nul de participation des membres auto-entrepreneurs aux assemblées qui décident pourtant de l’attribution des centaines de milliers d’euros qu’ils ont générés. Conscients de ce problème, le processus d’inscription est désormais plus rigoureux afin d’écarter les membres principalement attirés par l’idée de payer moins d’impôts.

Le tenace pouvoir de l’argent

Corolaire du point précédent, on remarque que sur les 2000 à 2500 membres de la coopérative, rarement plus de 50 viennent au assemblées, principalement les personnes qui reçoivent des assignations… pour s’allouer la majeure partie du budget en assignations.

Une bureaucratisation inévitable?

Suite à la forte médiatisation de son fondateur, au mouvement des indignés et aux effets de la crise mondiale, l’organisation s’est développée trop vite provoquant une crise de croissance. L’afflux soudain de recettes tout aussi rapidement dilapidées a mis l’organisation en danger. Les nouveaux membres, moins impliqués, moins politisés que le noyau fondateur ont dilué le mouvement. Au début, sur 50 personnes impliquées, trois recevaient des assignations. Le nombre de personnes impliquées quotidiennement a peu changé mais 55 personnes reçoivent des assignations fin 2015.

Culture hors sol

Un fossé s’est creusé entre les militants de la CIC et le monde réel en raison à la fois de de la taille de l’organisation et de la faible participation aux luttes en cours en dehors de la CIC. La clandestinité des débuts en est sans doute la cause comme l’admet son fondateur principal : « La création de l’appareil de gestion et la question de l’illégalité nous ont poussés à centraliser l’information et donc le pouvoir. »

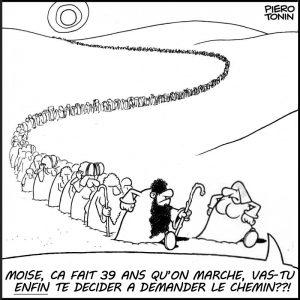

Une difficile transposition hors d’Espagne

Pour bâtir en France un futur qui ne repose pas sur l’aliénation étatique et marchande quelques ébauches de coopératives intégrales ont vu le jour : à Toulouse, Nantes, en Île-de-France ou encore dans le Berry. Mais elles peinent toutes à dépasser le stade embryonnaire. L’insoumission fiscale est presque impossible en France car le fisc dispose de plus de moyens de contrôle. Ce mode de financement majeur a pour l’instant été mis de côté dans ces initiatives.

Le contexte économique (taux de chômage espagnol plus élevé qu’en France) ou culturel (l’Etat rime encore avec Franquisme et corruption en Espagne, là où les français l’associent plus volontiers avec Etat providence) constituent d’autres facteurs limitants.

Au total, malgré les difficultés et les incohérences, notamment autour du débat entre technophiles et adeptes de la simplicité volontaire, l’expérience du CIC, dans le droit fil des collectivités libertaires de Catalogne de 1936, ouvre un vaste champ des possibles. Et pourtant, l’expérience semble avoir nettement décliné depuis l’écriture du livre d’Emmanuel Daniel en 2015 comme en témoigne le site de la coopérative (cooperativa.cat) assez peu alimenté. L’épée de Damoclès fiscale, véritable fragilité du modèle se serait-elle abattue sur l’organisation?

[1] Cette excellente synthèse éditée en 2015 constitue la source quasi exclusive de cet article, l'information sur le sujet étant par ailleurs assez rare et parcellaire.