Est-il possible de formuler positivement l’idée de Démocratie Directe ou doit-on se cantonner à une critique de la Démocratie Représentative ? A défaut de pouvoir dire à coup sûr « comment » mettre en oeuvre un Autogouvernement, peut-on au moins dire « pourquoi » une telle forme démocratique est souhaitable ?

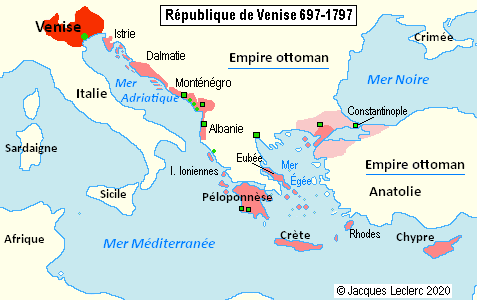

Une apparence de démocratie, une réalité

oligarchique

Nous vivons dans une

démocratie représentative qu’il serait plus juste d’appeler délégataire dans

laquelle le mandat impératif est interdit par la Constitution[1]. Nous

nous contentons donc de glisser un bulletin de vote dans l’urne. Avec ce chèque

en blanc, nos élus décident de tout mais ne rendent aucun compte. Cette vision

claire de ce qu’est la démocratie représentative n’avait d’ailleurs par échappé

aux pères fondateurs des révolutions américaines ou françaises qui y voyaient un

moyen pour l’élite d’exercer en fait, au nom du peuple, le pouvoir qu’elle est

obligée de lui reconnaître mais que le peuple ne saurait exercer sans ruiner le

principe même du gouvernement[2].

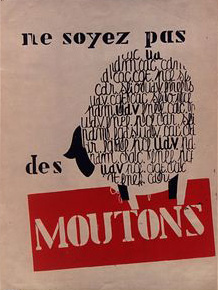

Nous vivons donc dans une apparence de démocratie. « L’idée selon laquelle nous ne sommes pas en démocratie n’implique pas que nous serions en régime totalitaire, dictatorial, ou tyrannique – cela signifie simplement qu’il faut refuser de nous laisser enfermer dans l’alternative démocratie ou totalitarisme et qu’il faut donc mobiliser un troisième concept (intermédiaire) qui permet de caractériser nos régimes politiques comme étant oligarchiques. »[3]

Un président élu après avoir été choisi au premier tour par seulement 18,19% des électeurs inscrits peut-il être le président de tous les Français ? Un taux d’abstention dépassant dans beaucoup de scrutins 50% des inscrits, fait-il de nos élus des représentants légitimes ou seulement légaux ? L’Assemblée nationale composée de 70% de cadres (18% dans la population française), le Sénat de 28% de femmes sont-ils réellement des organes démocratiques ?

La racine du pouvoir des oligarques est leur prétention à être plus compétents que le peuple alors que la démocratie repose sur le fait que nous sommes égaux en capacité de jugement face aux enjeux majeurs. Cette professionnalisation des élus les conduit à prendre des décisions court-terme. Les solutions qui privilégient le long terme (environnement, souveraineté alimentaire, etc.) sont de peu de poids face à leurs préoccupations personnelles de plaire à leurs électeurs pour leur future réélection.

Dénis de démocratie

Souvenons-nous du Traité Constitutionnel Européen adopté sous une autre forme par le Parlement français à plus de 75 % en 2008, alors qu’il avait été rejeté par 56 % des français·es par référendum en 2005.

Gardons en mémoire les négociations secrètes, dont même les parlementaires furent exclus, menées par la commission européenne sur le TAFTA et le CETA sur la base d’arguments fallacieux.

Enfin, songeons qu’en France, deuxième producteur d’électricité nucléaire au monde, aucune consultation citoyenne n’a jamais été menée sur le sujet. Nous connaissons pourtant tous les conséquences dramatiques d’un accident sur la vie de millions de citoyens · nes pendant des centaines d’années.

Des mécanismes de Démocratie Directe existent, tel le Référendum d’Initiative Partagée (adopté en 2008), mais les 4,7 millions de signatures, le délai des près d’une année, la double validation du Conseil Constitutionnel qui sont nécessaires à sa mise en oeuvre, le rendent totalement inopérant dans les faits. De toute façon, le référendum peut être considéré comme un leurre démocratique. C’est l’art de répondre par oui ou par non à une autre question que la question généralement mal posée, une question qui pourrait mériter une autre réponse que ce manichéisme, réponse qui pourrait être amendée. Le peuple doit dire oui ou non puis se taire. Le « oui » plébiscite souvent celui qui a posé la question. Le « non » peut aussi ne pas répondre à la question mais viser à se débarrasser du questionneur, comme cela a été le cas pour Charles de Gaulle en 1969[4].

En définitive, Hervé Kempf porte un constat lucide sur les illusions politique des pays occidentaux : la première consiste à se croire en démocratie quand on glisse vers le régime oligarchique, la seconde est de considérer l’économie comme l’objet presque exclusif de la politique. [5]

Des évolutions sont-elles la solution ?

Les solutions habituellement invoquées pour revigorer nos démocraties oligarchiques[6] semblent toutes frappées au coin de l’illusion, voire de la naïveté : plus de participation citoyenne (pour mémoire le budget participatif parisien représente 5% de l’enveloppe globale, et encore des doutes existent quant à la réalité du dispositif), tirage aux sort d’une partie du parlement, suffrage proportionnel, non-cumul des mandats, réécriture participative de la Constitution (voir cet article sur la Constitution), consultations / co-production citoyennes en tous genres (DemocracyOS) et toute une flopée d’autres demi-mesures molles.

L’Autogouvernement comme seul moyen pour

l’homme d’être libre et digne

Le texte qui suit, est issu de fragments recomposés, remaniés et purgées de ses références par trop datées, d’un ouvrage de Victor Considerant : La solution ou Le gouvernement direct du peuple, paru en 1851. Formidable propagandiste de ce qui ne s’appelait pas encore la Démocratie Directe, ce disciple de Charles Fourrier s’avéra, paradoxalement, un exécrable maître d’oeuvre du concept d’Autogouvernement (voir l’échec cuisant de la colonie de La Réunion au Texas)[7].

Laissons en tous cas parler la plume de ce grand utopiste, dont les écrits continuent d’illuminer, plus de 150 ans ans après leur parution, l’horizon politique d’un XXIème siècle assombri.

De la naissance de la civilisation et de sa trajectoire

inéluctable vers la Démocratie Directe

Au début de tout, l’humanité

n’existe encore que dans ses éléments rudimentaires. Ils sont dissidents avec

eux-mêmes. Divisées, les tribus ou les hordes se font la guerre. Les Etats se

forment. Le travailleur, protégé par le glaive du guerrier a bientôt trouvé en

celui-ci son maître. L’hérédité incarne dans des castes les usurpations de la

force. L’aristocratie et la monarchie grandissent, tandis que l’intelligence

ambitieuse, se saisissant de la notion de Dieu, lui a prêté des formes

redoutables, une puissance mystérieuse et terrible dont elle s’est constituée

ministre. C’est la théocratie. Elle luttera avec l’aristocratie et la monarchie

quand elle se croira de force à les dominer ou bien elle se liguera avec elles

pour partager les profits d’une exploitation commune. La Force et l’Astuce sont

régulièrement substituées au Droit, au gouvernement primitif, à la Volonté

Collective.

Entre temps les Industrie des nations se développent, la science surgit ; l’Industrie et le Travail deviennent des puissances, la notion du droit naturel se fait jour dans les masses ; et, à mesure qu’elles s’éclairent, celles-ci sentent mieux le joug. La Justice, la Liberté, le Droit suscitent des poètes qui les chantent, des philosophes qui les prouvent, des verbes qui les propagent, des martyrs qui les sanctifient. Le sentiment démocratique grandit, combat, triomphe: Il s’est formulé par la négation des autorités de race et de droit divin, des aristocraties, des monarchies, des théocraties. Il a proclamé son principe : Le gouvernement du Peuple par lui-même.

Ainsi, autrefois, l’intelligence du Peuple n’était pas éveillée, ne fonctionnait pas. Le Peuple n’avait que des besoins. Il était comme l’animal, et le gouvernement, son maître, était chargé de pourvoir à ses besoins et de penser pour lui. Investi maintenant de son autonomie, le Peuple devient Etre intelligent, libre, responsable. Il se charge de lui-même. Il voit les difficultés face à face, et s’il ne les peut résoudre eu un clin d’oeil, il ne saurait plus du moins s’en prendre à personne.

Quand la pyramide

politique repose sur la nation, elle est carrément assise sur sa base et non

plus en équilibre artificiellement sur sa pointe. La stabilité est garantie.

Premier point capital.

Le Peuple ayant à

résoudre lui-même la question qu’il pose, ne peut plus exiger d’autrui une solution

immédiate, impossible dans l’état des idées et des choses par la contradiction

même de ces idées et de ces choses. Deuxième point capital.

La démocratie c’est-à-dire le gouvernement universel du peuple par lui-même (et non l’oligarchie, l’aristocratie ou la monarchie) a pour elle, la force du droit et le nombre. Il suffit qu’elle cesse d’être divisée avec elle-même, qu’elle réalise sa propre union et le droit moderne est établi, le dogme passe en acte, la révolution politique est close, et l’humanité fait enfin elle-même sa destinée.

Un peuple libre donc autonome

Je vous le dis en

vérité, ôtez-moi cette compétition du Pouvoir qui arme fatalement les idées et

en fait des Partis; donnez-moi la liberté, que la souveraineté nationale

réalise nécessairement, chacun la voulant pour soi-même : à ces deux

conditions, je vous garantis la prompte solution de toute difficulté se posant

à la société. Lorsque le problème est posé dans le Peuple vivant, les esprits

travaillent, les idées s’élaborent par la discussion, s’incarnent dans de

libres expériences. Et c’est ainsi que le progrès sérieux se fait dans

l’humanité.

La liberté, c’est ce qui fait l’homme. L’esclave qui accepte sa condition d’esclave n’est pas un homme. Ce n’est encore qu’une bête de somme à deux pieds. L’homme n’est pas fait pour avoir un maître ou des maîtres. L’homme ne doit pas obéir. S’il pouvait y avoir des raisons essentielles pour que Pierre obéît à Paul, il y en aurait autant pour que Paul obéît à Pierre ; ou bien Paul et Pierre ne seraient pas de la même espèce. Et jusqu’ici les masses humaines, les peuples, ont eu des maîtres ; rois, empereurs, législateurs, représentants…, des maîtres, toujours des maîtres sous diverses dénominations et apparences. Les peuples ne seront libres que quand ils n’auront de maîtres sous aucune forme.

Ainsi, la Souveraineté c’est la liberté, la liberté pleine, la liberté à chaque instant, la liberté toujours. Est-ce que la volonté de ceux d’aujourd’hui est enchainée par la volonté des électeurs d’hier, de l’année dernière, du siècle dernier? Où est le droit des morts sur les vivants? Qui a le droit, d’ailleurs d’interdire à la nation d’avoir aujourd’hui d’autres opinions, d’autres préjugés, d’autres caprices, si vous voulez, qu’hier? Voyons ! Qu’on me montre donc quelque part un droit primant la volonté actuelle, toujours actuelle de la nation!

Libre, la Nation est

responsable. Aussi, une mauvaise loi, sortie de la volonté nationale, vaut-elle

mieux qu’une bonne loi décrétée par un gouvernement extérieur à cette volonté,

contre cette volonté. Car la Nation voyant sa loi en oeuvre, la juge, la

rappelle et la corrige.

Ce n’est pas dans

l’esclavage que l’esclave acquiert le don de se servir dignement de la liberté.

Pour qu’il apprenne à se servir dignement de sa liberté, il faut d’abord qu’on

la lui donne… ou qu’il la prenne.

Ainsi, un peuple que

l’on gouverne reste stérile pendant des siècles. Un peuple qui se gouverne fera

en peu d’années l’éducation de sa liberté et de son intelligence.

La Souveraineté du Peuple, cela signifie la volonté libre, absolument libre, absolument indépendante, l’autonomie, l’autocratie du Peuple, le Peuple n’obéissant qu’à lui-même, autrement dit, n’obéissant pas, faisant sa propre volonté.

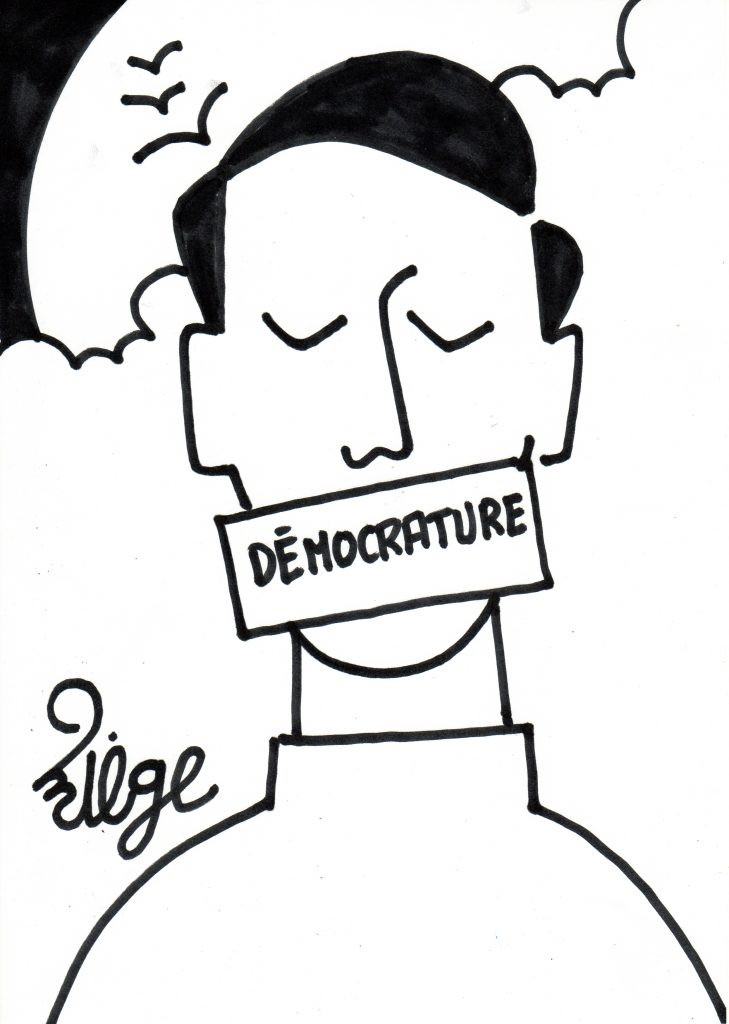

Tromperies de la Démocratie Représentative

L’escroquerie de la Souveraineté du Peuple s’appelle la DELEGATION. Il faut toujours, pour satisfaire les hommes de pouvoir, que la Souveraineté du Peuple se suicide par DELEGATION en faveur de l’objet de leur choix. C’est à cette condition qu’ils consentent à la reconnaître.

L’aliénation de sa

liberté par le peuple, fût-elle faite en bonne forme, est nulle de plein droit.

La DELEGATION est une impudente moquerie, un attentat honteux et déguisé sur la

Souveraineté du Peuple, c’est-à-dire sa négation plus une hypocrisie.

La Souveraineté qui se soumet à quoi que ce soit d’extérieur à elle-même, c’est contradictoire, c’est comme un cercle carré, une sphère pyramidale. Si le Peuple délègue sa Souveraineté, il l’ABDDIQUE. La démocratie ne peut donc vouloir de la DÉLÉGATION sous aucune forme. Ce serait vouloir en même temps deux contraires.

De même, si le Peuple peut DÉLÉGUER sa Souveraineté, l’exercice de sa Souveraineté (en fait, c’est tout un), c’est-à-dire l’abdiquer pour un an, pour deux ans, pour trois ans, pourquoi pas pour dix, pourquoi pas pour un avenir indéfini ? Et je vais vous dire tout de suite une chose : c’est qu’un Peuple qui tient sa souveraineté et qui l’abdique, ne fût-ce que pour un an, est pris. On lui fait bien vite une Constitution, des lois de circonstances, des organes légaux de sa Souveraineté, c’est-à-dire des chaînes et des gens pour les tenir. La Souveraineté réside dans l’universalité des citoyens et nulle fraction du Peuple ne peut, sans forfaiture, s’en attribuer l’exercice.

Ainsi, ceux qui ont en

main la confection de la loi, la confection de la loi avec laquelle on rend

légale à volonté la suppression de toutes les libertés publiques, avec laquelle

on fait tout ce que l’on veut; qui disposent de la force armée; qui nomment à

tous les emplois; qui décident souverainement de l’impôt, de la paix, de la

guerre, de tout enfin… Ceux-là, certes, sont LE Souverain! Et je voudrais

savoir ce que le plus absolu des despotes leur pourrait envier? Ils ont, outre

le pouvoir absolu, arbitraire, despotique, un air de légalité et un manteau de

droit national, qui semblent rendre leur pouvoir absolu sur le Peuple

parfaitement raisonnable et légitime.

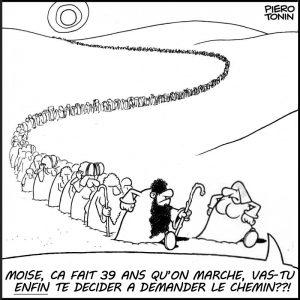

Avec l’élection, la

Souveraineté s’exerce ce jour-là pendant le temps nécessaire pour faire tomber

un morceau de papier dans une boîte. Cela fait, elle ira dormir jusqu’à ce

qu’on vienne la réveiller, à moins, toutefois que, pendant son sommeil, on ne

l’étrangle; mais ne prévoyons pas ce pénible accident. Le peuple donc, aux

jours d’élection, marche aux boîtes électorales. Il y dépose son vote, et voilà

sa Souveraineté dans des tirelires dont il n’a plus la clef. Le voilà remis

sous le joug. Ce souverain dépend d’une volonté extérieure à la sienne. Les

partis n’ont plus désormais qu’à faire jouer leurs influences. On leur a rendu

leur forme, leur instrument. On a refait et remis au Peuple une bride. Il n’y a

plus qu’à s’en saisir, c’est-à-dire à s’emparer de la majorité. C’est bientôt

fait. Le dos du Peuple a retrouvé un cavalier éperonné et tenant cravache. Et

marche Populus ! Marche donc, tu es souverain !

Le Peuple universel est le seul pouvoir, le seul Souverain, par conséquent le seul législateur universel. Il est temps d’en finir avec les Révolutions, c’est-à-dire avec les gouvernements d’usurpation, avec les dynasties, avec les partis. Cela ne se peut qu’en submergeant les partis dans la nation. La volonté collective du Peuple est la seule loi que le Peuple puisse tenir pour légitime et reconnaître. Et ce n’est pas comme gouvernement de révolution, mais comme membres du Peuple nous-mêmes, de notre propre droit d’hommes et de citoyens français que nous proclamons ces grands principes. Le Peuple universel est le législateur naturel du Peuple, chaque citoyen a le droit de n’en pas reconnaître d’autre. Tel est le dogme moderne du droit politique, l’esprit vivant de la société nouvelle.

C’est parce que c’est impossible que nous le

feront

La Démocratie Directe,

cela est beaucoup trop simple, beaucoup trop facile, pour ne pas paraître tout

d’abord monstrueux, absurde, impossible et souverainement extravagant à tous

les hommes d’Etat et à toutes les fortes têtes politiques. Moi-même, hélas! en

ma qualité de tête pensante, n’en ai-je pas été scandalisé tout le premier, et

n’ai-je pas répondu à la proposition par un sublime sourire, accompagné d’un

fort significatif « laissez donc ! » Ces arguments vainqueurs, bien

d’autres que moi les feront, et on ne s’en tiendra pas là.

Je pourrais me contenter de répondre que j’en suis désolé, mais que c’est une chose nécessaire. Et cette réponse suffirait. L’impossibilité, en effet, n’a jamais rien empêché. Qu’on me cite un progrès accompli, petit ou grand, qui n’ait, en son temps, été déclaré impossible par les hommes sages, c’est-à-dire par les Burgraves de l’époque. L’histoire des progrès de l’humanité n’est qu’un immense tissu d’impossibilités réalisées.

Et pourtant, le rôle

législatif et gouvernemental paraît tellement chargé, qu’il est, j’en conviens,

assez naturel de nier, au premier abord, que le Peuple s’en puisse tirer

lui-même. Qu’il me soit permis de reproduire une observation déjà faite, c’est

que la Souveraineté réelle du Peuple par cela même qu’elle termine la

révolution politique moderne, supprime les neuf dixièmes des travaux où

s’absorbent depuis toujours nos assemblées législatives.

Les neuf dixièmes du temps de ces assemblées étaient employés, en effet, en fabrication de lois réglementaires, compressives ou répressives, dont la compétition des partis et l’ébullition révolutionnaire fournissaient l’éternel sujet ou l’éternel prétexte. Tout cela disparaît. Ce travail de Danaïdes est clos par la proclamation pure et simple des libertés que les gouvernements extérieure à la nation lui ont disputées depuis tant d’années.

Sous ce rapport, la tâche est donc singulièrement simplifiée. J’ai montré d’ailleurs que la spontanéité des individus, des opinions des écoles, se chargerait naturellement et nécessairement, en dehors de la voie législative, par le fait même de l’avènement de la liberté, de la plus grande partit du travail de la réforme sociale proprement dite. Tout le travail se fera, non pas en un jour sans doute, mais cela se fera promptement, beaucoup plus promptement par le Peuple universel que par nos assemblées législatives. Pourquoi? Pour une raison bien simple. Parce que nos assemblées discutant phrase par phrase, mot par mot, les libellés des lois, ces discussions et les combats des amendements et sous-amendements, qui se livrent sur le champ parlementaire où les principes contradictoires se disputent pied à pied le terrain, renaissant sans cesse sous toutes les formes imaginables, promènent dans des méandres infinis la confection des lois et n’en font sortir, très lentement, que des textes confus, compliqués, équivoques, souvent contradictoires et généralement détestables. D’où suit que quand un travail est censé fini, c’est bientôt un travail à recommencer tels ces écureuils dans leur roue.

La seule organisation possible d’un peuple

majeur

Le Peuple est majeur. Blancs, bleus ou rouges, il ne souffrira plus de tuteurs. Voilà ce qu’il faut comprendre et ce dont tous les démocrates doivent se réjouir. Quand les masses étaient indifférentes, passives, inertes, elles étaient gouvernables par en haut. C’était le beau temps des monarchies, des théocraties, des aristocraties. Quand les masses pensent, quand elles sont devenues actives, spontanées, quand elles ont des opinions, des volontés, des passions, elles sont alors des forces vives, libres, autonomes, elles ne peuvent plus se subordonner, obéir, dépendre. C’est leur avènement. La loi dès lors ne peut plus être autre chose que l’expression même de leur pensée, de leur intérêt, de leur volonté collective. Or, ceci, c’est précisément la DÉMOCRATIE. Une fois l’évolution politique accomplie par la réalisation pleine, absolue, du droit démocratique ; l’immense et formidable question révolutionnaire du pouvoir vidée ; les haines intestines, les luttes furieuses, les inextricables difficultés, les complications de tout genre qui lui sont propres taries dans leur source ; alors, la Liberté, la Spontanéité de l’Esprit humain parviendront, en même temps que la Souveraineté du Peuple, à leur glorieux avènement.

[1] Démocratie ? idées reçues et proposition. Editions Utopia. 2018.

[2] La haine de la démocratie par J. Rancière Editions La Fabrique 2005.

[3] Manuel Cervera-Marzal

[4] Démocratie ? idées reçues et proposition. Editions Utopia. 2018.

[5] Hervé Kempf

[6] prônées notamment par le mouvement Utopia, à l’origine de la publication déjà citée « Démocratie ? idées reçues et proposition ». Ainsi, toute la première partie de cet ouvrage résume bien ce que l’on sait sur les maux de la démocratie représentative. Les solutions proposées dans la 2ème partie en revanche font assaut de tiédeur.

[7] Une nouvelle leçon à méditer sur ce que l’on peut attendre d’un leader charismatique...